Die meisten Menschen verstehen unter Fortschritt allein die zunehmende Digitalisierung und immer undurchschaubarere elektronische Schaltungen auf Halbleiterbasis. Dass zuweilen auch ein Blick zurück angebracht ist, weil das Geniale tatsächlich im Einfachen liegt, möchten wir hier an zwei Beispielen aufzeigen, die gegensätzlicher kaum sein könnten.

Das Plasma im Fusionsreaktor mit DeepMind-KI steuern

Das britische Unternehmen DeepMind ist die KI-Tochter von Alphabet (Google). Ihre Algorithmen wurden erfolgreich auf ein ganz besonders schwieriges wissenschaftliches Problem angewandt. Die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne (EPFL) hat in enger Zusammenarbeit mit dem Swiss Plasma Center deren Deep-Reinforcement-Learning-KI so trainiert, dass in einem experimentellen Kernfusionsreaktor ultraheißes Plasma endlich kontrollierbar wird. Das darf man gern einen Durchbruch nennen. Dazu wurde im Februar 2022 im Journal Nature ein sehr interessanter Artikel veröffentlicht.

Es geht immerhin um nicht mehr und nicht weniger als die Erschließung einer schier unbegrenzten Quelle sauberer Energie. Kernfusion bedeutet, dass einfache, leichte Wasserstoffatome durch extrem hohe Impulse derart komprimiert werden, dass sie zum nächst schwereren Element Helium verbacken, wobei eine große Menge an Energie frei wird. Nichts anderes macht unsere Sonne von früh bis spät.

Salopp gesagt darf man es sich so vorstellen, dass aus vier Wasserstoffatomen am Ende der Prozesskette ein Heliumatom entsteht. Da aber die vier Wasserstoffatome zusammen eine winzige Idee schwerer sind als das eine Heliumatom, ergibt sich ein kleines Massendefizit, das gemäß der berühmten Einstein‘schen Formel als Strahlungsenergie erscheint. Nach dem gleichen Prinzip, aber in umgekehrter Richtung funktioniert die Kernspaltung, allerdings entsteht dabei sehr viel strahlender Atommüll – ein noch immer ungelöstes Problem.

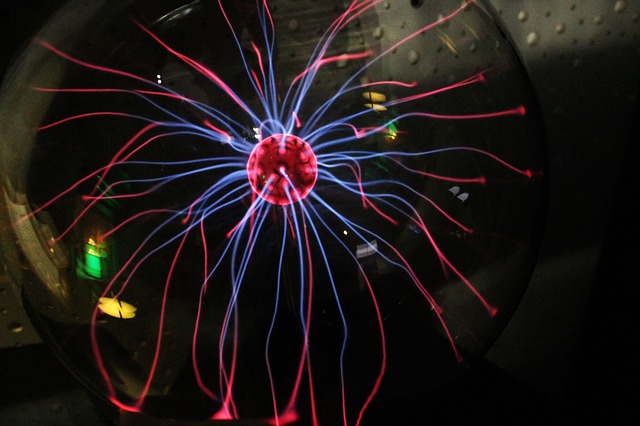

Der vierte Aggregatzustand heißt Plasma

Da sich die positiv geladenen Atomkerne gegenseitig abstoßen, ist es eine Herkulesaufgabe, sie in einem Reaktor zusammenzubringen. Möglich ist so etwas nur bei extremen Temperaturen von mehreren Millionen Grad. Dabei nimmt die Materie den Plasmazustand an, bei dem sämtliche Elektronen von den Atomen abgerissen sind, es ist gleichsam eine brodelnd-heiße Teilchensuppe, die man nicht einfach aus einem Teller löffeln kann. Keine Gefäßwandung würde dieser Hitze standhalten. Daher muss das Plasma eingefangen und gezähmt werden, indem man es in einem sehr starken Magnetfeld in der Schwebe hält.

Bild: Pixabay – Asimina Nteliou

Ein solcher Reaktor mit magnetischem Käfig wird als Tokamak bezeichnet. Ein donutförmiges Reaktorgefäß wird hierbei von horizontalen Leiterschleifen umschlossen. In der Mitte sitzt ein lang gestreckter Solenoid-Magnet, durch den im Reaktor ein Ringstrom induziert wird, wobei das Plasma noch weiter aufgeheizt wird. Per Kontrolle der Stromstärken in den Spulen werden die Magnetfelder nach Bedarf ausgeformt. Nur so lässt sich verhindern, dass das Plasma die Reaktorwände berührt.

Mit Reinforcement Learning wird ein Software-Agent auf der Basis einer Trial & Error Optimierung in die Lage versetzt, das Plasma zu jedem Augenblick von der Wandung fernzuhalten, egal, wie es sich gerade selbst verhält. Der Agent muss aber zuerst die optimale „Policy lernen“, um Form und Lage des Plasmas schließlich via magnetische Impulse zu kontrollieren.

In dem kleinen experimentellen Reaktor Variable Configuration Tokamak (TCV) überließen die Wissenschaftler dem Algorithmus die Kontrolle. Allerdings steuerte die KI das Plasma nur zwei Sekunden lang, weil der TCV danach schnell überhitzt. Während dieser Zeit erfasst das neuronale Netzwerk der DeepMind-KI gleich 10.000 Mal pro Sekunde 90 verschiedene Parameter. Daraus werden unmittelbar die Spannungen der 19 Magneten ermittelt und geregelt. Die Forscher sprechen hier von einer Rückkopplungsschleife, die extrem schnell arbeitet.

Die Entwicklung kommerzieller Kernfusionsreaktoren kommt voran

Es ist noch nicht lange her, da haben Forscher am experimentellen Fusionsreaktor JET gezeigt, dass eine sich selbst erhaltende Fusionsreaktion von Deuterium und Tritium heute sehr wohl möglich ist. Aber um aus solchem Geschehen mehr Energie herauszuholen als erst einmal hineingesteckt werden muss, braucht es einen großen Reaktor wie ITER, der über supraleitende Magneten verfügt. Dieser wird allerdings erst frühestens 2035 fertiggestellt, bis dahin müssen wir uns wohl mit etwas älteren Techniken behelfen.

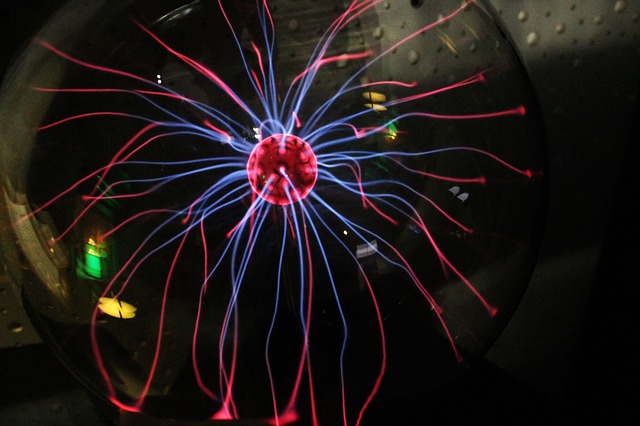

Die Urin-Revolution im Recycling

Kommen wir nun zu einem ganz alten Hut, dem Urin, den jeder kennt, aber ungeahnt vieles kann. Wären wir in der Lage, diesen tollen Rohstoff auf einfache Weise aus dem Abwasser zu trennen, wären sofort mannigfache Umweltprobleme gelöst.

Bild: pixabay- Ewa Urban

Zwar ist Gotland die größte schwedische Insel, aber das Süßwasser ist dort ein knappes Gut. Reichlich vorhanden sind dagegen Abwässer aus der Landwirtschaft, die die Ostsee regelmäßig mit schädlichen Algen erblühen lassen. Lösbar ist das Problem mit menschlichem Urin.

2021 wurde daher an der Universität für Agrarwissenschaften Uppsala (SLU) ein wissenschaftliches Projekt aus dem Boden gestampft, in dessen Mittelpunkt mobile Toiletten stehen. Drei Jahre lang sollen jeweils während der Tourismussaison über 70.000 Liter Urin aus den wasserlosen Urinalen gesammelt werden. Eigens zu diesem Zweck wurde das Unternehmen Sanitation360 gegründet.

Die Wissenschaftler trocknen den Urin, bis sich betonharte Brocken bilden, die dann zu einem Pulver zermahlen werden. Zu Düngemittelpellets zusammengepresst passen diese in übliche Agrargeräte.

Mit der Trennung des Urins aus dem Abwasser beschäftigen sich inzwischen Wissenschaftler in den USA und Australien, in der Schweiz, in Äthiopien und in Südafrika. Aus ihrer Sicht birgt das Verfahren eine ganze Reihe von Vorteilen für die Umwelt, denn Urin enthält viele Nährstoffe, die sowohl zur Düngung von Nutzpflanzen als auch für verschiedene industrielle Prozesse verwendet werden können. Gleichzeitig würde der Harnstoff unsere Gewässer nicht mehr belasten.

In der Tat produzieren die Menschen so viel Urin, dass in etwa ein Viertel der gegenwärtigen Herstellung von Stickstoff- und Phosphordünger auf diese Weise ersetzt werden könnte. Im Übrigen würden enorme Mengen an Trinkwasser eingespart, wenn auf das Herunterspülen des Urins weitgehend verzichtet wird. Dessen Aufbereitung könnte beziehungsweise sollte direkt in der Toilette oder zumindest in einer Anlage für den ganzen Wohnkomplex im Keller erfolgen.

Dass Urin ein echtes „Multitalent“ ist, wussten die Menschen schon vor 100 Jahren. Außer zum Düngen von Feldfrüchten wurde Urin beispielsweise zum Gerben von Leder oder für die Herstellung von Schießpulver verwendet. Die heutige „Urinblindheit“ entstand erst im späten 19. Jahrhundert, als in England die zentrale Abwasserentsorgung aufkam, die zu der uns bekannten Situation geführt hat, dass Urin und Fäkalien samt Toilettenpapier mit den Spültoiletten in die Kanalisation abgeleitet werden, wo weitere nahezu undefinierbare Flüssigkeiten aus Industrie und Haushalt sowie Regenwasser hinzutreten.

Bild: pixabay – Michal Jarmoluk

In zentralen Kläranlagen werden diese Abwässer dann in energieintensiven Prozessen unter Einsatz von Mikroben gereinigt. Bereits in den 1990er-Jahren haben schwedische Experten zum Umdenken aufgefordert. Im Rahmen einer Studie hat das Team um die Umweltingenieurin Nancy Love an der Universität von Michigan in Ann Arbor vorgerechnet, dass die Gemeinden mittels Urinabscheidung ihre Treibhausgasemissionen um bis zu 47 Prozent senken könnten, wobei in diesem Zuge der Energieverbrauch um mehr als 40 Prozent reduziert werden könnte. Beim Süßwasserverbrauch würde sogleich die Hälfte eingespart und die Nährstoffbelastung aufgrund des Abwassers würde um bis zu 64 Prozent zurückgehen.

Die ersten Trenntoiletten zeigten etliche konstruktive Nachteile

Tove Larsen ist im schweizerischen Dübendorf als Chemieingenieurin an der Eidgenössischen Anstalt für Wasserversorgung, Abteilung Abwasserreinigung und Gewässerschutz (Eawag) tätig. Sie erläutert dazu, dass die meisten Trenntoiletten der 1990er-und 2000er-Jahre an ihrer Vorderseite über ein ziemlich kleines Becken zum Auffangen der Flüssigkeit verfügten. Und mit der Treffsicherheit hapert es bekanntlich bei vielen Männern.

Bei anderen Konstruktionen steht ein fußbetriebenes Förderband zur Verfügung, das die Fäkalien zu einem Kompostierungsbehälter geleiten soll, während der Urin abfließt. Modernere Varianten sind sogar mit Sensoren ausgestattet, die via Ventile den Urin zu separaten Abflüssen führen. Doch in der Gesamtheit lässt sich feststellen, dass diese Art Toiletten bei den Nutzern durchweg nicht gut ankamen, weil sie unhandlich, miefig und nicht zuletzt unzuverlässig sind.

Wagen wir einen Blick über den „Schüsselrand“

Das Ende der Apartheid brachte es mit sich, dass sich Gemeindegrenzen in Südafrika schlagartig erweiterten. Plötzlich sahen sich die Behörden mit der Verantwortung über ländliche Gebiete konfrontiert, die weder über eine Frischwasser- noch über eine Abwasserinfrastruktur verfügten. Im August 2000 kam es folgerichtig zu einem Ausbruch von Cholera. Dies war die Initialzündung für die Installation unterschiedlicher Sanitäranlagen, wozu unter anderem 80.000 Trockentoiletten mit Urinabscheidung gehörten. Die meisten davon sind sogar noch heute im Einsatz.

Anthony Odili forscht in Durban an der Universität von KwaZulu-Natal über das Thema Abwasserentsorgung. Er erklärt die Funktionsweise dieser Trenntoiletten der ersten Stunde so, dass der Urin lediglich in den Boden abfließt, während die Fäkalien in einen großen Tank fallen. Dies führte unter anderem dazu, dass die Menschen beim Toilettengang gar nicht mehr atmen konnten. So entschlossen sich die Gemeinden 2016, die Tanks wenigstens alle fünf Jahre zu leeren.

Sozialwissenschaftliche Untersuchungen haben etliche Probleme mit solchen Anlagen identifiziert. So sind es neben der eher umständlichen Nutzung zum Beispiel die dafür verwendeten minderwertigen Materialien, aus denen die Toiletten gefertigt sind, was abschreckend auf die Menschen wirkt. Zwar sollen Trenntoiletten schlechte Gerüche ja gerade verhindern, aber faktisch ist das Gegenteil der Fall. Und der zum Teil tatsächlich gesammelte Urin wurde am Ende nicht einmal genutzt. Befragt wurden dazu die Einwohner von eThekwini, einem Vorort von Durban, und diese Studie von 2017 ergab, dass sich über 95 Prozent der Befragten jene geruchlosen, bequemen Wasserklosetts wünschen, wie sie die Weißen in der Stadt haben.

Was lernen wir daraus?

Im österreichischen Designbüro EOOS Next arbeitet das Team von Tove Larsen unter Leitung des Designers Harald Gründl an einem neuen Konzept der Trenntoilette, das nicht nur ein genaues Zielen obsolet macht, sondern auch die Urinabscheidung nahezu unsichtbar und hoffentlich auch „unriechbar“ vonstattengehen lässt. Dabei kommt der Teekanneneffekt zum Einsatz.

Bei der Trenntoilette von EOOS läuft der Urin automatisch über die vordere Innenseite in ein separates Loch. Finanzielle Unterstützung erfuhr die „Urinfalle“ durch die Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle. Prinzipiell kann jede Toilette mit diesem speziellen Urinabscheider nachgerüstet werden, egal ob es sich um einen hochwertigen Keramiksockel oder um einen schnöden Plastikthron handelt. Unter Nutzung dieses Konzepts produziert der Schweizer Hersteller Laufen bereits eine solche Trenntoilette für den europäischen Markt, die aber nicht ganz billig ist.

Was passiert dann mit dem Urin?

Für die ländliche Lagerung von Urin in Fässern zur Abtötung von Krankheitserregern hat die Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen Richtlinien ausgegeben. In den Städten, wo besonders viel Urin produziert wird, braucht es eigentlich kostspielige separate Kanalisationsrohre. Da Urin bekanntlich zu ungefähr 95 Prozent aus Wasser besteht, ließe er sich aufkonzentrieren. Genau daran arbeiten zurzeit mehrere Forschergruppen mit dem Ziel, die Trocknung bereits in der Toilette oder zumindest im Gebäude zu starten.

Tove Larsen weist aber darauf hin, dass Urin aus technischer Sicht eine „üble Mischung“ ist, denn Harnstoff ist eine stickstoffhaltige Verbindung mit Tücken. In Verbindung mit Wasser entsteht zum Beispiel Ammoniakgas, das nicht nur stinkt, sondern dem Harnstoff den nützlichen Stickstoff ja gerade entzieht. Forscher der Eawag haben nun ein neuartiges Verfahren entwickelt, das aus hydrolysiertem Urin eine konzentrierte Nährlösung entstehen lässt. Dabei verwandeln Mikroorganismen das flüchtige Ammoniak zunächst in nichtflüchtiges Ammoniumnitrat (Düngemittel). Die Flüssigkeit wird danach in einem Destilliergerät zu Aurin (Produktname) konzentriert.

Das Team aus Gotland von der SLU entwickelte unter Leitung des Umweltingenieurs Björn Vinnerås ein Verfahren, bei dem Urin zu festem Harnstoff getrocknet und mit anderen Nährstoffen gemischt werden kann. Aktuell befindet sich ein Prototyp bei VA SYD in Malmö in der Testphase: die Toilette mit integriertem Trockner.

Tove Larsen fasste das Fazit mit wenigen Worten treffend zusammen: „Die Urinabscheidung ist die richtige Technologie, die Menschen müssen nur noch mitmachen.“

Beitragsbild: pixabay- hans braxmeier

Dieser Beitrag wurde am 31.5.2022 erstellt.

Pistolengarnelen sind kleine, circa fünf Zentimeter lange Krebstiere, die ordentliche Schläge austeilen können. Sie verfügen über eine sehr spezialisierte Klaue, die einer Schusswaffe gleichkommt, mit der sie ihre Beute umhauen. Ihre vergrößerte Schnappklaue kann mit Geschwindigkeiten von gut 100 Stundenkilometern zuschnappen, wobei ein sehr schneller Wasserstrahl entsteht, der kleine wirbellose Tiere und Fische instantan betäubt oder gleich tötet.

Pistolengarnelen sind kleine, circa fünf Zentimeter lange Krebstiere, die ordentliche Schläge austeilen können. Sie verfügen über eine sehr spezialisierte Klaue, die einer Schusswaffe gleichkommt, mit der sie ihre Beute umhauen. Ihre vergrößerte Schnappklaue kann mit Geschwindigkeiten von gut 100 Stundenkilometern zuschnappen, wobei ein sehr schneller Wasserstrahl entsteht, der kleine wirbellose Tiere und Fische instantan betäubt oder gleich tötet.