Klimaerwärmung – ein Viertel der Messwerte ist verzerrt

Es gibt in der Klimadebatte ein paar Dogmen, an denen zu rütteln ungefähr so beliebt ist wie ein Witz über vegane Ernährung beim Grünen-Parteitag. Ganz oben auf der Liste: Die globale Temperaturkurve zeigt unaufhaltsam nach oben – und jede Zehntelgradänderung wird wie eine göttliche Offenbarung behandelt. Wer da fragt, wie diese Temperaturen eigentlich gemessen werden, gilt schnell als Klimaleugner und wird aus dem Debattensaal eskortiert.

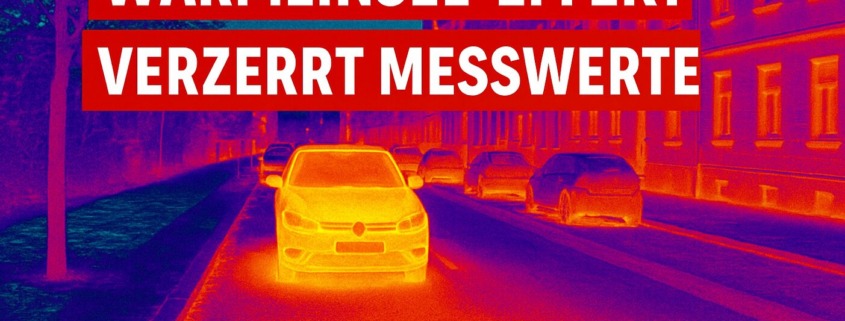

Nun hat sich ein Team um Roy Spencer von der University of Alabama die Mühe gemacht, genau das zu tun: Fragen zu stellen. In der Fachzeitschrift Journal of Applied Meteorology and Climatology haben die Wissenschaftler untersucht, wie stark die sogenannte „Urban Heat Island“ – der städtische Wärmeinsel-Effekt – unsere Temperaturaufzeichnungen verfälscht. Ergebnis: Deutlich stärker, als es die offizielle Lesart bisher zulässt.

Der Wärmeinsel-Effekt ist kein esoterisches Konzept, sondern Physik aus der Grundschule: Asphalt, Beton, Dächer und Straßen speichern Wärme, während Bäume und Wiesen kühlen. Wer schon mal barfuß auf einer Parkwiese und anschließend auf einem Supermarktparkplatz gestanden hat, weiß, wovon wir reden. In Städten kommt dazu: Abwärme aus Verkehr, Industrie und Klimaanlagen. All das summiert sich – und hebt die Temperaturen in bewohnten Gebieten gegenüber dem Umland merklich an.

Spencers Team hat Daten von US-Wetterstationen analysiert und mit der Bevölkerungsdichte in der Umgebung abgeglichen. Das Fazit: Je dichter besiedelt, desto wärmer die Messwerte. In ländlichen Regionen trägt der Wärmeinsel-Effekt gerade einmal acht Prozent zur gemessenen Erwärmung bei. In dicht besiedelten Gegenden sind es dagegen bis zu 65 Prozent. Im Mittel verzerrt Urbanisierung die Temperaturtrends um rund 22 Prozent – wohlgemerkt über den gesamten Zeitraum seit 1895.

Nun könnte man sagen: Na und? Die Erde wird trotzdem wärmer. Stimmt – nur ist der Punkt, dass ein nicht unerheblicher Teil dieser Erwärmung in Wirklichkeit die Geschichte unserer Städte erzählt, nicht die des globalen Klimas. Wenn man vor 100 Jahren auf einer Kuhweide gemessen hat und heute am Rand einer sechsspurigen Stadtautobahn, ist der Temperaturvergleich so sinnvoll wie ein Vergleich zwischen Bankguthaben und Monopoly-Geld.

Besonders pikant: Diese Verzerrung fällt umso mehr auf, wenn man die „bodennahe“ Messung mit Daten von Wetterballons oder Satelliten vergleicht. Letztere messen flächenhaft und weitgehend unabhängig von den lokalen Wärmequellen – und zeigen regelmäßig geringere Erwärmungstrends als die Messstation im urbanen Umfeld.

Natürlich ist das keine Einladung, jetzt mit einem SUV im Leerlauf vor der Kita zu parken. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass ein Teil der Klimapanik von Thermometern stammt, die buchstäblich im falschen Umfeld stehen. Und es ist ein weiterer Beleg dafür, dass Klimawissenschaft nicht gleichbedeutend ist mit „Politikvorlage für den nächsten CO₂-Steuerplan“.

Spencer und Kollegen machen übrigens nicht den Fehler, die Urbanisierung als alleinige Ursache der Erwärmung darzustellen. Aber sie sagen klar: Wer die Temperaturkurven verstehen will, muss den Wärmeinsel-Effekt herausrechnen – sonst diskutieren wir über eine Mischung aus Wetter und Baugeschichte.

Man kann diesen Befund ignorieren. Man kann ihn kleinreden. Oder man kann ihn – was derzeit beliebt ist – unter den Generalverdacht „Ablenkung vom eigentlichen Problem“ stellen. Aber wer Wissenschaft ernst nimmt, sollte ihn einpreisen. Sonst messen wir in Zukunft nicht mehr das Klima, sondern nur noch, wie viel Beton wir gegossen haben.

Ein Beitrag von Mario Drewermann.

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!